Strommarkt Schweiz So fliesst der Strom

Kurz, kompakt, relevant: Hier finden Sie die wichtigsten Themen und Fakten zum Schweizer Strommarkt.

Stromproduktion

In der Schweiz wurden in den letzten 25 Jahren netto im Mittel rund 60 Terrawattstunden (TWh = 60 Mrd. Kilowattstunden) Strom erzeugt. Die Nettoerzeugung schwankt je nach Jahr zwischen 53 und 68 TWh.

Kraftwerke in der Schweiz

In der Schweiz gibt es heute 650 Wasserkraftwerke mit einer Leistung ab Generator von mindestens 300 Kilowatt (kW), rund 1000 Kleinwasserkraftwerke, vier Kernkraftwerke (das Kernkraftwerk Mühleberg wurde von der Betreiberin BKW am 20. Dezember 2019 abgeschaltet), rund 50 grössere Windanlagen, über 200'000 Photovoltaikanlagen und knapp 1000 thermische Stromproduktionsanlagen (Biogas, Kehrichtverbrennungen, Blockheizkraftwerke etc.).

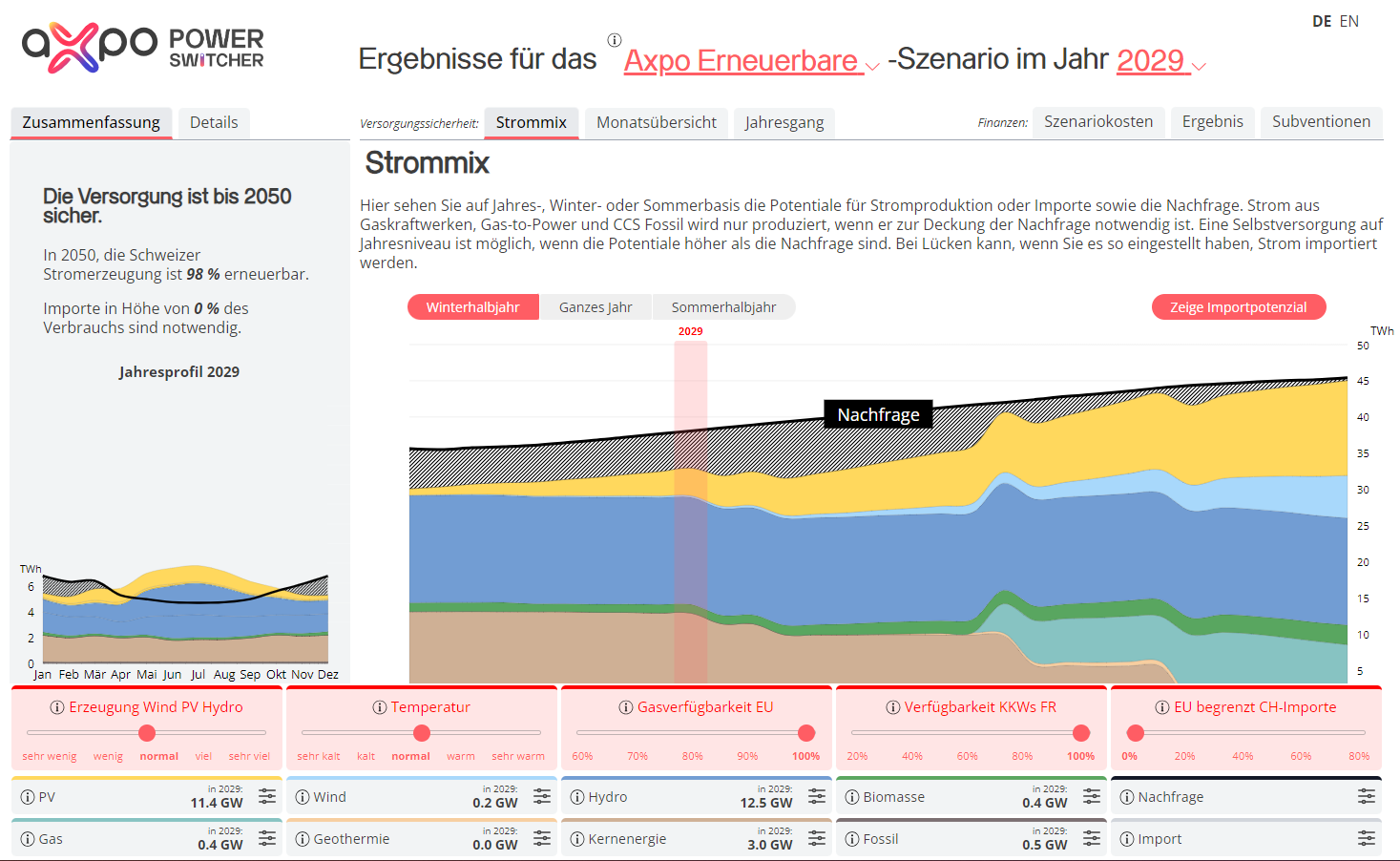

Strommix

Der Schweizer Strommix variiert von Jahr zu Jahr, je nach Verfügbarkeit der verschiedenen Produktionsformen. Grundsätzlich stammen rund 60 Prozent aus Wasserkraft, rund 30 Prozent Kernkraft und rund 10 Prozent aus neuen erneuerbaren Energien. PV legt seit einigen Jahren zu, während das Wachstum bei der Windkraft bescheiden bleibt. Für für eine sichere und nachhaltige Versorgung ist ein rascher und massiver Ausbau der erneuerbaren Energien zentral.

Stromverbrauch

Verbrauch und Produktion in der Schweiz halten sich in etwa die Waage und liegen in den letzten 25 Jahren netto im Mittel bei rund 60 Terrawattstunden. Im Jahr 2023 wurde 56,1 TWh Strom verbraucht, das waren 1,7% weniger als im Vorjahr. Bis 2035 soll der Gesamtenergieverbrauch (Fossil, Gas, Strom) gemäss Energiestrategie 2050 um 43% sinken.

Stromverbrauch pro Haushalt

Ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt mit vier Personen verbraucht im Jahr rund 4500 bis 5000 Kilowattstunden Strom (inkl. elektrische Warmwasseraufbereitung).

Stromimporte/-exporte

Übers ganze Jahr gesehen, produziert die Schweiz meistens genügend Strom, um den Verbrauch hierzulande abzudecken und kann deshalb Strom exportieren. Allerdings ist die Stromproduktion vor allem im Sommer hoch, im Winter dagegen ist man in den meisten Jahren auf Importe angewiesen.

Stromversorgungsunternehmen

Die Stromversorgung der Schweizer Endkunden wird durch rund 630 Elektrizitätsversorgungsunternehmen sichergestellt. Viele der Stadt- und Gemeindewerke sind dabei auch für die Wasser- und Gasversorgung ihrer Kunden zuständig. Allerdings sind 70 % davon reine Verteilunternehmen, die den Strom über ihre Netze zu den Kunden transportieren, aber keine Kraftwerke betreiben und somit keinen Strom produzieren. Die Schweizer Stromversorgungsunternehmen sind zu fast 90 % im Besitz der öffentlichen Hand, gehören also Kantonen und Gemeinden, rund 8 % sind in Schweizer Privatbesitz, 2 % gehören ausländischen Investoren.

Strompreise

Die Strompreise für Endkunden sind 2023 stark angestiegen. Ein typischer Haushalt bezahlte 2023 durchschnittlich einen Preis von 26,95 Rappen pro Kilowattstunde. Dies zeigt: Strompreise können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von Verfügbarkeit der einzelnen Produktionsformen, Trockenheit oder – wie der Ukrainekrieg gezeigt hat – geopolitischen Verwerfungen.

So setzt sich der Strompreis zusammen

Der Strompreis, den Schweizer Haushalte bezahlen, besteht aus drei Komponenten. Es sind die Netzkosten (Lieferung vom Kraftwerk bis zum Abnehmer), die Produktionskosten und die Steuern/Abgaben (Wasserzins, kostenorientierten Einspeisevergütung KEV etc.). Sie belaufen sich jeweils auf rund ein Drittel des Endpreises für die Konsumenten.

Stromnetz

Das Schweizer Stromnetz ist riesig. Es besteht aus über 250‘000 Kilometern Leitungen - und reicht somit mehr als sechs Mal rund um die Erde. Das Schweizer Stromnetz unterteilt sich in sieben Netzebenen. Dazu zählen Höchstspannung (380kV/220 kV), Hochspannung (36 bis 150 kV), Mittelspannung (1 kV bis 36 kV) und die Niederspannungsebene (bis zu 1 kV). Zudem werden zu den Netzebenen drei Transformationsebenen gezählt: In sogenannten Unterstationen / Unterwerken / Umspannstationen wird die Spannung jeweils von einer Spannungsebene auf die andere umgesetzt. Das rund 2200 Kilometer lange Verteilnetz der Axpo besteht zu 82 Prozent aus Freileitungen und zu 18 Prozent aus Kabelleitungen.

Strommarkt

In der Schweiz gibt es rund 5,1 Millionen Stromkunden. Seit 2009 ist der Strommarkt teilliberalisiert, grosse Stromverbraucher (Verbrauch von mehr als 100'000 kWh) können ihren Stromlieferanten frei wählen. Das sind rund 32'500 Unternehmen, was 0,8 % aller Endkunden entspricht. Alle anderen Verbraucher dürfen ihren Strom nur vom lokalen Stromversorgungsunternehmen beschaffen.

Strommarkt Schweiz

Die vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarkts ist in der Politik umstritten. Mit dem raschen und starken Anstieg der Strompreise im Zuge der geopolitischen Verwerfungen sind die Bemühungen für eine Liberalisierung ins Stocken geraten.

Axpo bleibt überzeugt, dass der Strommarkt auch in der Schweiz vollständig geöffnet werden sollte. Nur ein offener Markt führt zu Wettbewerb, Innovation und Einbindung in den europäischen Strombinnenmarkt. Zudem werden damit Marktverzerrungen auf Konsumenten- und Produzentenseite beseitigt.

Versorgungssicherheit

Strommangellagen sind ein bedeutendes volkswirtschaftliches Risiko und können verheerende Folgen haben. Eine sichere Stromversorgung ist deshalb zentral. Gerade in den Wintermonaten ist die Schweiz oft auf Importe angewiesen. Der Bund hat deshalb verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Versorgungssicherheit zu stärken. Dazu gehören eine Wasserkraftreserve, das Reservekraftwerk in Birr (AG) sowie gepoolte Notstromgruppen und Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen. Für Axpo ist zentral: Um die Versorgungssicherheit längerfristig sicherzustellen, braucht es einen massiven und raschen Ausbau der erneuerbaren Energien.

Energiestrategie 2050

Das von der Schweizer Bevölkerung im Mai 2017 angenommene Energiegesetz und die Energiestrategie 2050 sollen dazu führen, dass der Energieverbrauch gesenkt und die Erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Neue Atomkraftwerke dürfen nicht mehr bewilligt werden, aber die bestehenden Anlagen können solange weiterbetrieben werden wie sie sicher und wirtschaftlich sind. Axpo hat die Energiestrategie 2050 schon früh sowohl in Bezug auf die Produktionsannahmen, die Verbrauchsannahmen und die Annahmen betreffend möglicher Importe von Strom aus dem Ausland für zu optimistisch gehalten. Inzwischen hat der Bund die Grundlagen mit den Energieperspektiven 2050+ überarbeitet und insbesondere die Verbrauchsannahmen deutlich erhöht. Auf dieser Basis hat der Bundesrat die notwendigen Gesetzesänderungen erarbeitet und mit dem Mantelerlass «sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien» verabschiedet. Nach dem Ja der Stimmberechtigten in der Abstimmung vom 9. Juni 2024 kann der Mantelerlass am 1. Januar in Kraft treten.

Stromdrehscheibe

Die Schweiz ist die Stromdrehscheibe Europas. 41 grenzüberschreitende Verbindungen zu den angrenzenden Ländern zählt das Land. Ihre wichtige Rolle verdankt sie neben ihrer zentralen Lage auch ihrer sekundengenau verfügbaren Wasserkraft. So fliesst heute rund 10 % des Stroms, der zwischen den 34 Ländern in Europa ausgetauscht wird, durch die Schweiz.

Strom gestern und heute

In der Schweiz wurde erstmals im 19. Jahrhundert in St. Moritz mittels Wasserkraft Strom erzeugt. Seither hat die Schweiz zahlreiche Pionierleistungen vollbracht, etwa den Bau der höchsten Gewichtsstaumauer der Welt. Mit 285 Metern ist die Mauer der Grand Dixence im Wallis nur 39 Meter weniger hoch als der Eiffelturm. Und mit 1‘054 Metern steht am Muttsee die längste Staumauer der Schweiz. Sie befindet sich auf knapp 2500 Metern über Meer und ist damit die höchstgelegene in Europa. Sie gehört zum modernen Axpo Pumpspeicherwerk Limmern (PSWL) mit einer installierten Gesamtleistung von 1520 MW. Und: Mit den auf die Staumauer montierten PV-Panels von AlpinSolar produziert die erste alpine PV-Grossanlage der Schweiz wertvollen Winterstrom.

.jpg)