Solarenergie Die Kraft der Sonne

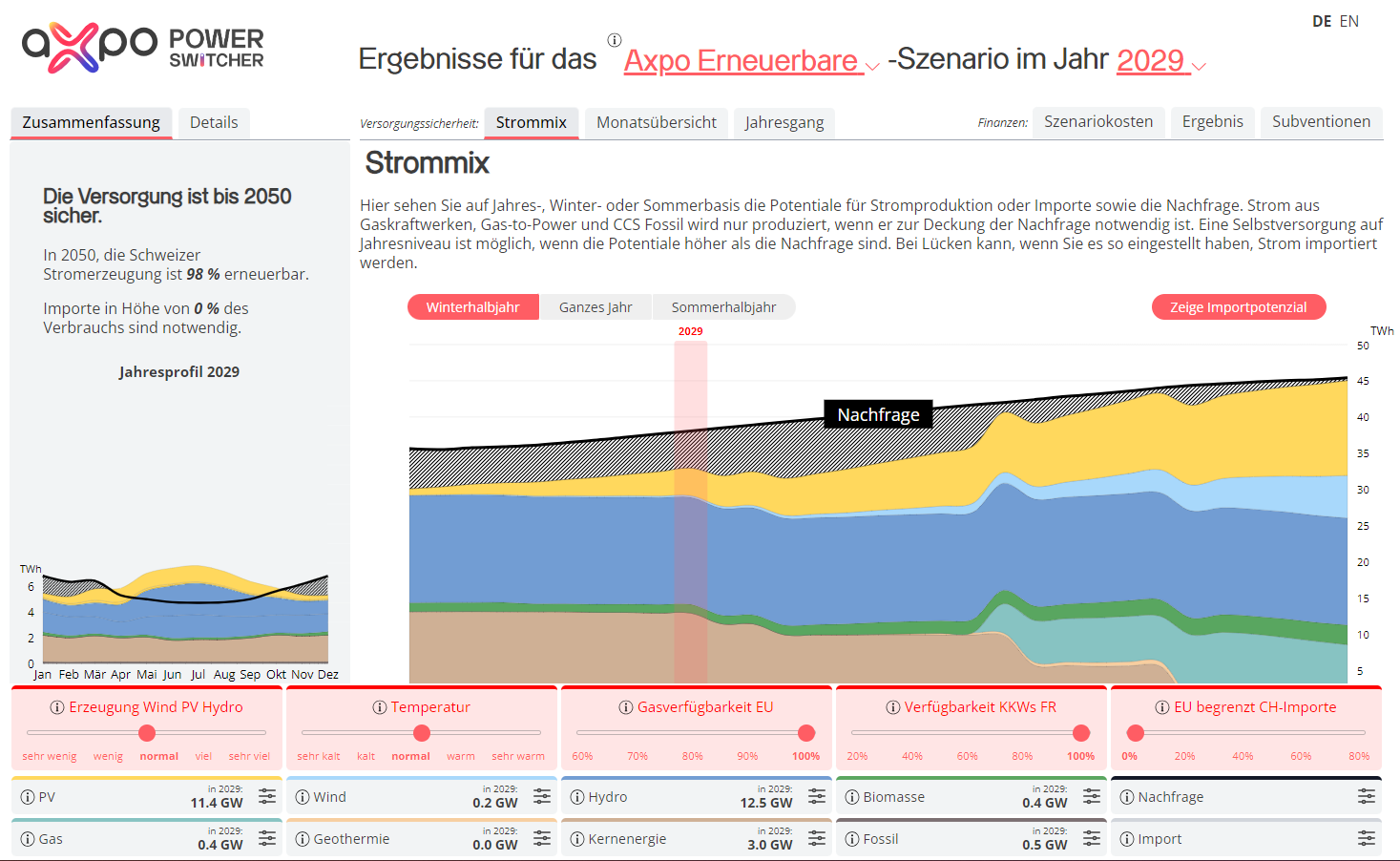

Die Schweiz steht vor einer grossen Herausforderung: Bis 2050 fehlt jährlich rund 50 Terawattstunden Strom. Daher müssen wir dringend u.a. auch Solarenergie zubauen, um die Energiewende zu schaffen und für eine hohe Versorgungssicherheit zu sorgen. Solarenergie kann einen wichtigen Beitrag zum Strommix leisten. Axpo baut schon heute in der Schweiz jährlich rund 1000 Solarprojekte. Dazu zählen sowohl Dachanlagen auf Einfamilienhäuser, Industriegebäuden wie auch Pionierprojekte in den Bergen.

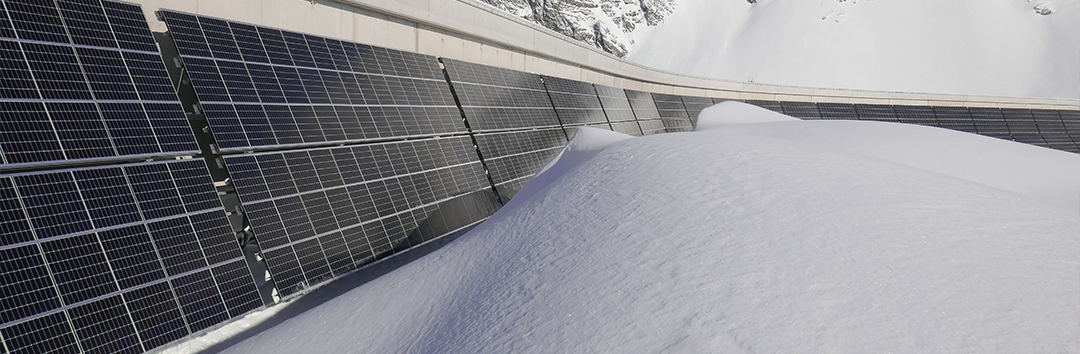

Unsere Projekte in den Bergen

Für die Energiewende braucht es den Zubau von erneuerbaren Energien an allen Fronten. Einen wichtigen Teil nehmen Solar-Grossanlagen ein. Sie sollen sowohl in den Bergen als künftig auch im Mittelland gebaut werden.

In den Bergen liefern Solaranlagen besonders viel Winterstrom, weil

sie oft über dem Nebel liegen

der Schnee die Sonnenstrahlung reflektiert

tiefere Temperaturen die Panels effizienter machen

Politische Rahmenbedingungen

Das eidgenössische Parlament hat in der Herbstsession 2022 mit dem «dringlichen Bundesgesetz», dem sogenannten «Solarexpress», die Voraussetzungen für den raschen Zubau von PV-Freiflächenanlagen mit hoher Winterproduktion geschaffen. Der Anspruch auf ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren und auf zusätzliche Fördermittel gilt dabei bis Ende 2025 oder bis zu einer Gesamtjahresproduktion im Umfang von zwei Terawattstunden. Mit dem dringlichen Bundesgesetz löst das Parlament kurzfristig einen willkommenen Impuls für alpine Anlagen aus.

Wichtig bleiben jedoch auch tragfähige Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion über 2025 hinaus. Für PV-Freiflächenanlagen braucht es beispielsweise eine Anschlusslösung zum dringlichen Bundesgesetz.

Eine grosse Herausforderung bleiben die Bewilligungsverfahren. Damit genügend erneuerbare Energien entstehen können, sind die Verfahren weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Axpo setzt sich im konstruktiven Austausch mit der Politik für entsprechende Rahmenbedingungen ein.

Erfahrungswert bei Solar-Grossanlagen in der Schweiz und in Europa

Axpo hat über 15 Jahre Erfahrung im Bau von Solar-Grossanlagen und hat wichtige Anlagen, wie beispielsweise eine der grössten Parkplatzüberdachungen in Europa beim Disneyland Paris realisiert. Wir haben das Know-How für den Bau von div. Solartechnologien: Freiflächenanlagen, Parkplatzüberdachungen, Agri-PV, Floating-PV, Dachanlagen und alpine Anlagen.

Unsere Projekte im Mittelland

Axpo baut schon heute in der Schweiz über ihre Tochtergesellschaft CKW mehr als zwei Dachanlagen pro Tag. Pro Jahr werden 1000 Dachanlagen gebaut. Dazu zählen Solaranlagen auf Einfamilienhäusern, aber auch grosse Dachanlagen auf Industriegebäuden.

Neben den Dachanlagen will Axpo künftig auch grosse Freiflächenanlagen im Mittelland installieren. Freiflächenanlagen bei Unterwerken hat das Unternehmen bereits realisiert und plant noch weitere solcher Anlagen in den nächsten Monaten und Jahren zu bauen.

Besitzen Sie grosse Landflächen?

Falls Sie grosse Landflächen besitzen und diese für die Energiewende in der Schweiz zur Verfügung stellen wollen, melden Sie sich bei uns.

.jpg)